« Tout ce qui nous relie »

Le lieu

Dans cet extrait de Semaison, Philippe Jaccottet aborde la question du lieu et du centre. Il s’agit là d’une notion capitale pour l’écologie, dont la racine étymologique – oikos – signifie à la fois foyer, maison, habitat, et pose donc elle aussi la question de l’espace et de ses centres de gravité. La définition du lieu qu’il ébauche ici est confrontée au point de vue de Gilles Clément, architecte paysager, concepteur d’espaces et de jardins, farouche défenseur quant à lui de tous les « non-lieux ».

Tout ce qui nous relie, dans les paysages d’ici, au très ancien et à l’élémentaire, voilà ce qui en fait la grandeur, par rapport à d’autres où ces images (simples illusions quelquefois, mais significatives) ne sont pas ou sont moins présentes. Surtout la pierre usée, tachée de lichens, proche du pelage ou du végétal, les écorces ; les murs devenus pour la plupart inutiles, dans des bois ; les puits ; les maisons envahies de lierre et abandonnées. Dans ce moment de l’histoire où l’homme est plus loin qu’il n’a jamais été de l’élémentaire, ces paysages où le monument humain se distingue mal du roc et de la terre nous donnent un ébranlement profond, entretiennent le rêve d’une sorte de retour en arrière auquel beaucoup sont sensibles, effrayés par l’étrange avenir qui se dessine.

Nous rencontrons, nous traversons souvent des lieux, alors qu’ailleurs il n’y en a plus. Qu’est-ce qu’un lieu ? Une sorte de centre mis en rapport avec un ensemble. Non plus un endroit détaché, perdu, vain. En ce point on dressait jadis des autels, des pierres. C’est l’évidence au val des Nymphes. Dans les lieux, il y a communication entre les mondes, entre le haut et le bas ; et parce que c’est un centre, on n’éprouve pas le besoin d’en partir, il y règne un repos, un recueillement.

Il nous semble que dans un monde uniquement tissé de tels lieux, nous aurions encore pu accepter de nous risquer, et de succomber. Ces lieux nous aident ; ce n’est pas pour rien que se font de plus en plus nombreux ceux qui les cherchent, souvent sans savoir même pourquoi. Ils n’en peuvent plus d’être étrangers à l’espace. Là seulement ils recommencent à respirer, à croire une vie possible.

In Philippe Jaccottet, L’encre serait de l’ombre (années 1962-1970), Poésie/Gallimard, 2011

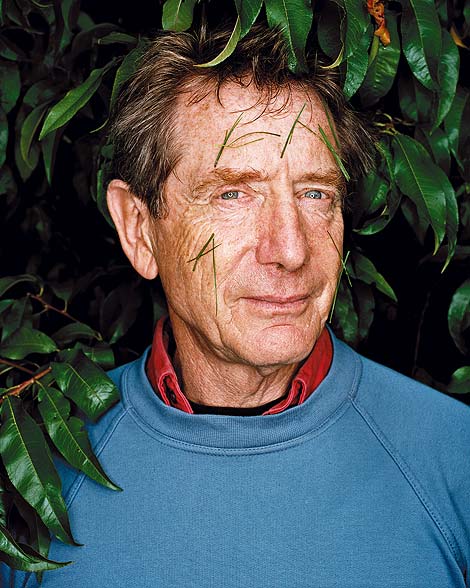

Clara Breteau : Quelle réaction suscite chez vous ce poème ?

Gilles Clément : Je le trouve très beau, et en même temps il aborde justement la question du lieu d’une manière avec laquelle je ne suis pas forcément d’accord. Sa définition du lieu comme un « centre mis en rapport avec un ensemble » semble dénoncer ce qui n’est pas le lieu – l’endroit où l’on ne se centre, où l’on ne reste pas – comme un non-lieu. Or ces « lieux non-lieux » font partie de ce que moi j’appelle le Tiers Paysage, c’est-à-dire un ensemble de délaissés. Tous les délaissés, à un moment donné et selon les échelles bien sûr, vont retrouver quelque chose qui va leur donner une identité, une caractéristique, une prise permettant de les identifier. Ne serait-ce que parce qu’ils accueillent une diversité chassée partout ailleurs. C’est alors l’une des composantes de cette diversité qui va identifier le lieu.

Quel lien faites-vous entre les lieux identifiés et nommés et les lieux délaissés non nommés ?

C’est un petit peu comme les feuilles mortes qui tombent sur l’allée : l’allée n’existe pas s’il n’y a pas assez de feuilles mortes, la rigueur ou la clarté n’existent pas s’il n’y a pas l’ombre. De la même manière, le nommé n’existe pas s’il n’y a pas l’innommable. On a vraiment besoin des deux, y compris d’une façon biologique. En effet, c’est dans l’espace éventuellement non nommé que vont se réfugier les auxiliaires du jardinier qui travaillent dans l’espace nommé. Les larves des cicadelles par exemple vont vivre sur des saules cendrés au bord de la rivière dont on ne s’occupe pas, ou dans les prairies humides, etc.

Le lieu identifié comme centre joue un peu par rapport à l’ensemble le rôle d’un logo ou du nom pour une personne. Il aide à définir l’identité mais n’est pas la personne. Dans un jardin il y a un renvoi entre les êtres qui donnent le nom à l’espace et l’ombre ici, le ruisseau là, l’arbre couché, etc. Le jardinier intervient et compose avec ces propositions.

Cependant, l’écologie ne trouve-t-elle pas une partie de son sens et de son importance en ce qu’elle se soucie à nouveau de l’oikos, c’est-à-dire du centre, du foyer des choses ?

C’est certain, mais il ne faut pas perdre de vue par ailleurs la fragilité de tous les êtres inféodés au petit écosystème qu’est leur habitat. Par exemple, le troglodyte est un petit oiseau qui vit très bas, à mi-ombre, et a besoin d’un couvert au niveau du sol pour construire ses petits terriers à fleur de terre. Comme le martin-pêcheur par rapport à l’eau, il est tributaire d’un habitat particulier et il n’ira pas ailleurs. Il disparaîtra si l’habitat disparaît, ou alors il ira retrouver un autre habitat similaire. Le nomadisme est intéressant, qui consiste à reconstituer le foyer un peu partout. Il faut donc distinguer entre foyer et habitat. En ce qui nous concerne nous sommes inféodés à nos maisons et à tous les artifices qu’elles supposent, parce que nous ne savons pas vivre dehors.

Dans Le salon des Berces (Nil, 2009), vous dites que vous avez commencé à écrire un livre sur une maison, dans lequel, au bout d’un moment, la maison s’efface et disparaît. Vous ajoutez que ce qui vous intéresse finalement, et là où est votre véritable maison, c’est le jardin, la vallée, tout ce qui jaillit autour… La maison y apparaît comme l’un des signes émergeant d’un habitat, d’une vraie maison plus étendue…

Tout ce qu’on construit et qui est fait de matière inerte est destiné à disparaître. Tandis que le destin de tout ce qui est fait de vivant, c’est la transformation. Le biologiste Henri Laborit voit dans les formes du vivant les résultats du passage d’une information, prise par le vivant, complexifiée et renvoyée. Le jardinier, en tant qu’être vivant, fait partie de ce processus. Bien sûr qu’il va disparaître, mais il sera intervenu, de la même manière qu’un lapin ou un chevreuil, comme un passeur d’informations, comme un être informant ayant reçu des informations et les renvoyant. Une maison à l’inverse n’a pas cette capacité – c’est un bloc inerte, comme un élément du jardin.

Quand vous avez construit votre maison, vous avez commencé par le jardin. C’est là, dans cet « enclos » comme vous aimez à le dire, que vous avez expérimenté et mis au point pendant plusieurs années les fondements de votre pratique et de votre pensée du jardinage. Vous avez par la suite beaucoup écrit, sur ce jardin et sur les jardins en général. Quel lien voyez-vous entre l’enclos d’un jardin et l’enclos d’un poème ?

La poésie, disons le comportement poétique, c’est quelque chose de presque obligatoirement subversif, qui porte un regard doux mais puissant sur une problématique du temps, de l’époque dans laquelle on vit et où le texte est écrit. C’est pour moi comme un jardin, dans le sens où un jardin, lui, a certes d’autres fonctions, mais parle aussi de quelque chose qui est de l’ordre du temps – avec précision. En tout cas si c’est un jardin construit et entretenu par quelqu’un qui est en prise avec son temps.

Ensuite le jardin écrit souvent quelque chose, il raconte quelque chose que j’appelle « le meilleur ». Ce meilleur, c’est ce que le jardin protège dans son cœur, ce qu’on estime être le plus urgent, le plus important, le plus fragile parfois aussi. Et cela, on le place précisément là, au milieu. Dans le jardin ce n’est pas forcément formulé mais dessiné. Et le dessin représente après tout une méthode de formulation différente. Aujourd’hui on peut bien se demander ce que l’on a à raconter à travers le jardin. Que voulons-nous dire, nous qui sommes justement marqués par l’écologie ? Que voulons-nous raconter de cet avènement fort, qui nous bouleverse dans notre rapport à la nature en général, dans notre art de vivre et de penser la manière de vivre ? Comment fait-on une scénographie appropriée, pour dire que la diversité du vivant est fragile, que nous en dépendons et qu’il nous reste à voir ce qu’il y a de mieux à faire avec ça ? J’ai fait plusieurs propositions. J’ai écrit aussi. On me dit parfois que les textes que je fais ont une valeur poétique, mais moi je n’en suis pas conscient, ce n’est pas quelque chose que j’ai voulu.

C’est juste que je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas parler d’une manière « sèche », parce que j’estime que nous ne sommes pas faits que de ça, nous ne sommes pas constitués seulement d’un cerveau cartésien. Celui-ci n’est qu’une toute petite partie de nous, et pas forcément la meilleure, sans doute la plus déshydratante. Derrière l’écriture, je vois la nécessité de dire sans plus ce que l’on pense savoir, pour le transmettre.

Vous avez dit aimer parler de « jardin » parce que ce mot « résumait et chargeait de mystère ». D’où vient votre sensibilité à cette part de mystère ?

Je la reconnais parce quelle est quotidienne. Elle est peut-être plus inscrite dans la vie que dans le jardin en soi. À la différence du paysage qui peut être construit à partir d’un système inerte – avec de la pierre qui ne se transforme pas, du métal, du plastique –, le jardin est fait d’interrogation permanente, parce que, comme je le dis parfois, la vie invente. Je l’ai constaté parce que je suis jardinier : j’arrive dans le jardin et chaque jour, je vois quelque chose de nouveau que je n’avais absolument pas imaginé. Là est une première dimension du mystère. Il est aussi ailleurs, en nous. Le jardin nous met en condition pour aller en nous-mêmes, dans des endroits où l’on ne va pas forcément, dans notre inconscient. Dans notre monde obscur et mystérieux, là où justement, calmement et sans névrose, on aborde les questions de notre profondeur.

Nous rejoignons avec ce que vous dites l’espace du poème, qui lui aussi nous met en condition pour aller en nous-mêmes, dans des endroits « où l’on ne va pas forcément ». Ces endroits peuvent être ou bien trop obscurs, ou bien trop lumineux pour que l’on puisse les aborder directement. Dans l’un de ses poèmes, Philippe Jaccottet présente justement les plantes comme des filtres à lumière : « Les plantes murmurent sans cesse de la lumière. Il faudrait trouver ce qui dirait Dieu, ou du moins une joie suprême. L’obstacle, l’écran qui les révélerait. »

Hier, des amis sont venus me présenter un petit film qu’ils avaient fait où j’interviens avec Francis Ballu, qui est artiste, fabrique et conçoit des objets. Il a fabriqué notamment des étais dans une matière un peu spéciale qui résiste au temps pour soutenir les branches d’un cèdre énorme, le cèdre pleureur de l’ancien parc des pépinières Croux, désormais public, à Châtenay-Malabry. Ce qui est extraordinaire, c’est d’abord que ce cèdre, résultat d’une mutation, est un spécimen unique au monde qui a donné naissance à tous les autres cèdres pleureurs, c’est le plus vieux de son espèce. Il est complètement horizontal et ne s’élève pas très haut. Il faut par conséquent l’étayer. Mais quand on arrive dessous, on est dans la lumière, on n’est pas dans l’ombre. Je le connaissais parce que j’y allais quand les pépinières Croux existaient encore, mais je n’avais pas repéré ça, qu’il donnait tant de lumière. Quand je suis retourné à cet endroit pour le film et suis allé sous l’arbre, ça m’a frappé parce qu’il y avait comme un effet de dilution, de filtrage et de répercussion de la lumière vers nous.

C’était très agréable, c’était magnifique et je me suis dit : « On n’est pas à l’ombre de l’arbre, on est à la lumière de l’arbre. »

Extrait de la rubrique Créateurs de Culture de Kaizen 11.