A Rennes, le laboratoire Ecobio étudie les conséquences des activités humaines sur le vivant, du développement d’espèces invasives au changement climatique, et explore des solutions d’adaptation. Favoriser la présence d’ennemis naturels, dépollution grâce aux plantes, etc. ; les scientifiques de l’Université Rennes 1 tentent de trouver leurs réponses dans la nature.

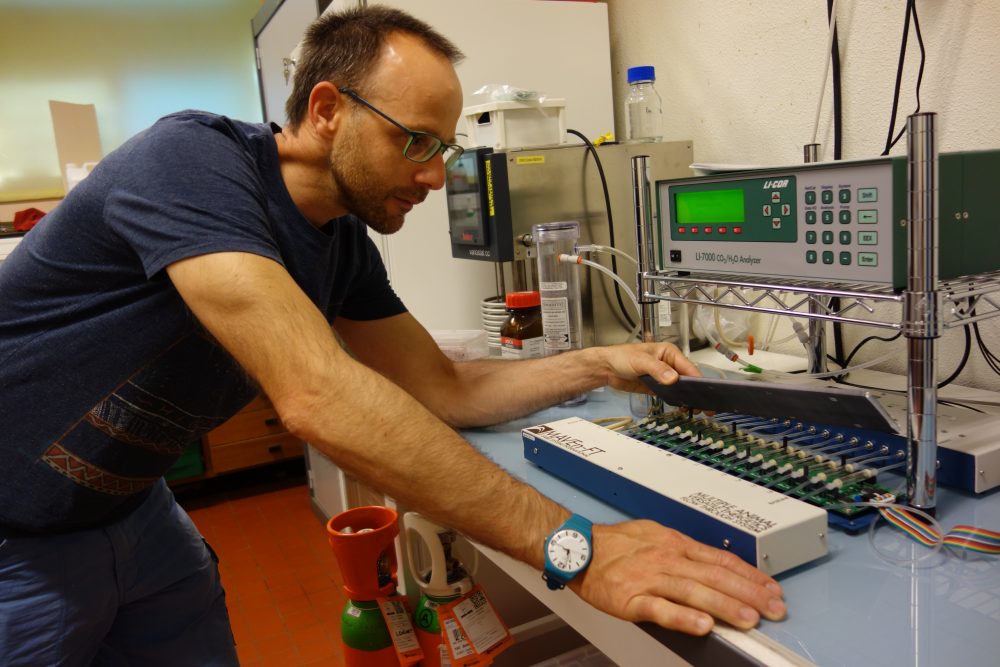

A la mi-juillet, au cœur du campus de l’Université de Rennes 1, le bâtiment d’Ecobio semble bien vide. Quelques portes entrebâillées laissent apercevoir les derniers chercheurs présents, penchés sur leurs microscopes. Au deuxième étage, Hervé Colinet nous attend dans un laboratoire particulier. Ici, pas de microscopes, mais des boîtes semblables à des réfrigérateurs, où des dizaines de tubes sont alignés en rang d’oignon. A l’intérieur, des petites mouches à peine visibles virevoltent. « Bienvenue dans l’antre de la biologie thermique », annonce le scientifique rennais qui s’intéresse aux Drosophila Suzukii, des mouches importées de l’Asie du Sud Est qui s’attaquent aux cultures de fruits rouges.

Ces « boîtes », des incubateurs, lui permettent de simuler des variations de températures et de comprendre ainsi la biologie thermique de ces insectes. Comprendre à partir de quelle température ils succombent, à partir de quel moment ils arrêtent de se reproduire, etc. Si l’économie de marché explique la présence de ces mouches sur le sol français, le réchauffement climatique semble favoriser leur prolifération.

Impact des activités humaines sur le vivant

Créé en 1996, le laboratoire Ecobio compte aujourd’hui une cinquantaine de chercheurs, tous attelés à des travaux variés. Cela passe par de la microbiologie, l’étude de la pollution des sols, l’écologie comportementale ou encore l’écologie du paysage.

Depuis quelques années, cette unité de recherche de Rennes s’intéresse aux conséquences des activités humaines sur le vivant. « Il s’agit d’observer comment les organismes subissent le stress lié à l’homme (pollution, changement climatique, fragmentation des habitats, développement d’espèces invasives, surexploitation des ressources, etc.), d’analyser comment ils s’y adaptent, et voir comment on peut les aider à gérer ce stress grâce à la nature », explique Joan Van Baaren, directrice d’Ecobio.

Pour la chercheuse, il s’agit de se servir de l’ingénieurie écologique et des « services écosystémiques », à savoir ce que la biodiversité peut apporter à l’homme : l’alimentation via les récoltes, mais encore le « contrôle biologique », en remplaçant par exemple les pesticides par des insectes qui attaquent les insectes ravageurs.

« Comprendre pour prédire »

Mais avant de proposer des solutions, les scientifiques doivent comprendre comment les activités de l’homme agissent sur le vivant. Par exemple, les chercheurs d’Ecobio ont observé, grâce à des études de terrain, que le nombre de jours de gels (ndlr : quand la température ne remonte pas au-dessus de 0° la nuit et la journée), a drastiquement réduit en Bretagne. Avant, lorsqu’il y avait quatre ou cinq jours de gel, ces températures négatives contraignaient les insectes à se mettre en diapause de novembre à février, l’équivalent de l’hibernation pour les mammifères. Avec des hivers de plus en plus doux, ces populations sont toujours actives l’hiver, et notamment les insectes ravageurs. « L’hiver est en général un goulot d’étranglement pour ces espèces, qui peinent à se nourrir, et dont les populations sont alors réduites à néant au cours de cette saison », analyse Hervé Colinet.

Le changement climatique peut ainsi s’avérer avantageux pour ces insectes ravageurs, peu tolérants au froid. Alors que l’on associe souvent le dérèglement climatique aux fortes chaleurs de l’été, ce sont en réalité les basses températures de l’hiver qui posent problème ici pour la biodiversité. Et comme le souligne Joan Van Baaren, la Bretagne reste un « laboratoire », car la diminution du nombre de jours de gels se produira bientôt dans les régions plus à l’est et au nord.

Pour le moment, il est difficile de savoir si ces hivers doux ont réellement un impact négatif sur les cultures. « C’est plutôt positif pour l’instant parce que les ennemis naturels des insectes ravageurs, comme les parasitoïdes, sont aussi réveillés, et donc actifs dès le début du printemps contre les ravageurs », assure la directrice d’Ecobio, qui reconnaît que les prédictions ne sont pas aisées : « Pour prédire, il faut comprendre. »

Alternatives aux pesticides

Désormais conscients que les insectes ne dorment plus l’hiver, les scientifiques d’Ecobio mènent diverses expériences pour déceler des méthodes naturelles aidant les cultures à mieux résister. Planter des fleurs en bordure de champ, semer des variétés porteuses de bonnes bactéries… ; il s’agit de favoriser le « contrôle biologique ».

Parmi les pistes étudiées, le parasitoïde, insecte ennemi des pucerons qui s’attaquent aux cultures. Le laboratoire de l’Université de Rennes 1 s’intéresse à cet auxiliaire naturel et expérimente depuis quelques années ses vertus sur une dizaine de champs en Ille-et-Vilaine. Après avoir installé des bandes fleuries près des cultures afin d’attirer les parasitoïdes, les chercheurs comparent désormais les rendements entre les exploitations avec et sans fleurs. « Cela montre qu’il y a très peu de différences en termes de productivité entre les champs conventionnels et bio, les populations de pucerons y étant réduites », se réjouit Joan Van Baaren, qui espère voir se développer cette potentielle alternative aux néonicotinoïdes, pesticides interdits en France depuis 2018.

La directrice d’Ecobio insiste néanmoins sur le fait qu’une méthode ne peut suffire : « Pour l’agriculture biologique, il faut combiner un ensemble d’outils. On peut travailler sur les variétés de fleurs que l’on sème, pour la diversification des cultures, et les lâchers de parasitoïdes… Le problème des pesticides, c’est une solution unique : on balance une molécule type à l’échelle de la France, et on ne réfléchit pas. » A l’inverse, ces méthodes naturelles doivent s’adapter à la région, au microclimat, et même aux terres où les cultures sont produites.

Des politiques en retard

Si certains agriculteurs d’Ille-et-Vilaine adoptent les solutions naturelles prônées par Ecobio à titre individuel, les chercheurs peinent à faire entendre leurs voix auprès des politiques. La région Bretagne monte actuellement un comité d’experts pour la transition écologique, au sein duquel l’équipe d’Ecobio pourra émettre des « recommandations » ; Joan Van Baaren attend de voir ce que cela va donner.

L’évolution est en marche, « petit à petit ». Certaines de leurs propositions sont prises en compte, notamment pour la préservation et la restauration de certains lieux, comme les littoraux. Les recherches scientifiques restent bien en avance cependant par rapport à la législation. « On monte une marche de cinq centimètres alors qu’on devrait s’élever de cinq mètres », regrette la directrice du laboratoire.

L’exemple des pesticides fait foi pour Joan Van Baaren, dont l’amertume est palpable : « Cela fait au moins vingt ans que l’on dit qu’il faut arrêter les pesticides. Mais à coup de dérogations sur dérogations, les pesticides ont plutôt tendance à augmenter. En 2018, on devait réduire notre utilisation de 50%, et maintenant c’est remis à 2025. En attendant, le gouvernement souhaite encore lancer des études pour prouver la nocivité des pesticides… »

Le projet BioDegrad

A Ecobio, la nature ne sert pas seulement à détrôner les pesticides. Hervé Colinet travaille sur le petit ténébrion, cousin du ver de farine, importé de l’Afrique subsaharienne dans les années 1970 en France. Ce ravageur des denrées alimentaires envahit actuellement les bâtiments avicoles et s’attaque à leur isolation en ingérant le polystyrène dans les murs. Après avoir prouvé la résistance de ces insectes aux pesticides, le chercheur d’Ecobio s’intéresse désormais à leur goût pour ce matériau composite. Son but ? Transformer ce défaut en qualité. Il s’agirait de convertir le petit ténébrion en un nouvel agent de biodégradation des déchets industriels de polystyrène. Son projet, BioDegrad, est en cours de développement en collaboration avec le CNRS.

Lire aussi : Toutes les cultures peuvent se passer de glyphosate

Une start-up pour la sauvegarde des abeilles